神戸市が目指す、 「まわり続けるリサイクル」

2025.08

今や私たちのくらしに欠かせないプラスチック。その一方で、近年、地球規模での環境問題として、廃プラスチック問題が深刻化しています。中でも、海洋のプラスチック汚染や、焼却によるCO2排出、石油資源の枯渇といった課題は山積しており、持続可能な社会を実現するために、私たちはプラスチックとの向き合い方を根本から見直す必要があります。

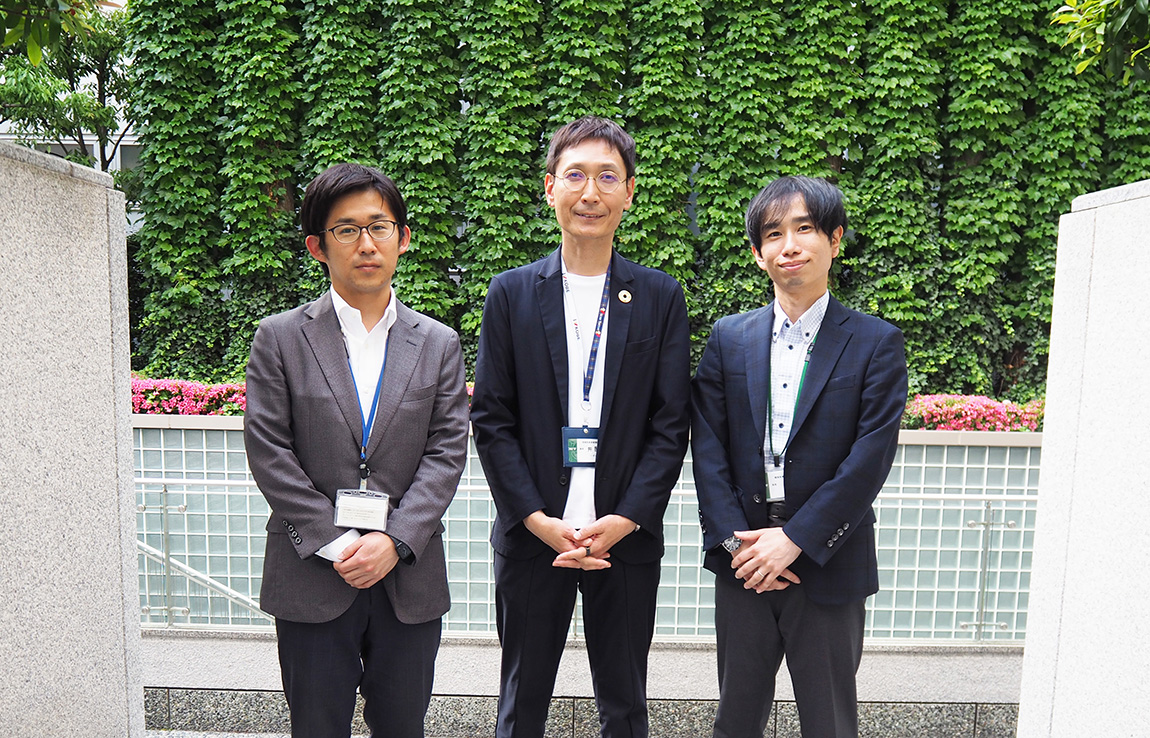

神戸市ではこうした課題に真正面から向き合い、プラスチックを“使い捨てるごみ”から“循環する資源”へとシフトする「まわり続けるリサイクル」という取組みを、2021年度から本格展開しています。地域密着型の資源回収ステーション「エコノバ」の拡充や、「つめかえパックリサイクル」への挑戦など、市民・企業・行政が一体となった「水平リサイクル」に向けた取組みが進んでいます。今回はこれらの先進的な取組みについて KOBE PLASTIC NEXT編集部が、神戸市環境局資源循環課の井関和人課長・川上晋平係長・西田浩之係長に改めてお話を伺いました。

Q1 なぜ、プラスチックをリサイクルするの?

▲神戸市環境局資源循環課 西田浩之係長

西田係長:プラスチックのリサイクルに力を入れている理由は2つあります。

1つはごみの減量です。ごみの減量は、焼却炉維持費や埋立地延命の観点からも非常に重要です。神戸市では、家庭から出る燃えるごみのうち1割強がプラスチック類で、その重さは年間約31,000tにもなります。リサイクルできるプラスチック類を燃えるごみから分別することで、ごみの減量につながります。

もう1つは資源としてのプラスチックの有効活用です。プラスチックの原料である石油は限りある資源です。次世代に今と同様の環境を引き継ぐためには、資源の有効活用が重要です。分別したプラスチック類をスーパー等の店頭回収に持ち込んだり、「容器包装プラスチック」として出したりすることで、それが資源として活用され、新たに石油を使う量を節減することができます。

Q2 「まわり続けるリサイクル」とは、どんな取組みですか?

▲神戸市環境局資源循環課 川上晋平係長

川上係長:「まわり続けるリサイクル」は、プラスチックなどを“使い捨てるもの”ではなく“資源”として社会の中で循環させていくという取組みです。“一度だけ使って捨てる”のではなく、リサイクルし、また使い、再びリサイクルするーそうした「循環が途切れない状態」を目指しています。

Q3 神戸市で取り組む「水平リサイクル」の特徴を教えてください。

▲小売事業者・日用品メーカー・リサイクラーと神戸市の協働プロジェクト(17社・団体)

川上係長:「水平リサイクル」とは、たとえばペットボトルを再びペットボトルに戻す「ボトルtoボトル」のように、同じ製品に生まれ変わらせる方法です。 神戸市では、小売事業者・日用品メーカー・リサイクラーなど(17社・団体)が協働して、市内の小売75店舗(ウエルシア、コープこうべ、光洋、ダイエー)に設置している回収ボックスで、洗剤やシャンプーなど日用品の使用済みつめかえパックを分別回収し、再びつめかえパックに戻す「水平リサイクル」に挑戦しています。

水平リサイクルに挑戦するにあたってのポイントは、市民、企業、行政が協働して取り組んでいる点です。“市民は企業が必要とする資源の回収に協力する”、“企業はリサイクルの技術開発を進める”、“行政は市民と企業をつなぐ”といった役割があり、神戸市は、水平リサイクルの実現のための仕組みづくりに挑戦しています。水平リサイクルの実現のために、より多くの市民のみなさんに、回収に協力をお願いしたいと思っています。

また、つめかえパック以外にも、「乳酸菌飲料容器」、「歯ブラシ」などの水平リサイクルにも挑戦しています。品目ごとに素材や構造が異なるため、企業と連携して実証実験に取り組んでいます。これらを回収している拠点がエコノバ(資源回収ステーション)です。

この実現には、家庭での分別、企業のリサイクルの技術開発、行政の仕組みづくりなど、あらゆる立場の方々の連携が不可欠です。特に市民にとっては「分けて出したものが、どう再利用されているか」が見えることが、リサイクルへの理解と意欲につながると考えて、その仕組みづくりから取り組んでいます。

Q4 エコノバとは、どのような場所なのでしょうか?

川上係長:エコノバ(資源回収ステーション)は、質の高いプラスチック資源を回収し「まわり続けるリサイクル」を実践する拠点であり、誰もが関わる「ごみ(資源)出し」をきっかけに地域交流が生まれるコミュニティ拠点です。

エコノバは、①回収品目ごとに「何にリサイクルされるのか」「どのように分別すればよいか」を見える化している、②品目ごとにプラスチックごみ(資源)を回収し、開館時間ならいつでも持込める、③ごみ(資源)出しついでに交流できるスペースがある、といった特徴があります。

現在、こうした拠点は市内に54か所(2025年8月末時点)ありますが、楽しく続けられるリサイクルの習慣づくりを支える場、地域と人をつなぐ場として今後、市内に200カ所程度の整備を目指しています。お住いのお近くにエコノバができた際には、気軽に立ち寄っていただければと思います。

Q5 市民や企業には、どんな役割が求められていますか?

▲神戸市環境局資源循環課の井関和人課長

井関課長:プラスチックは、軽い、加工がしやすい、水に強いなどの特徴があるので、様々な製品に利用されていますが、廃プラスチックによる環境問題が深刻化しています。現在そして未来のくらしを守るためにも、今を生きるみんなの意識改革・行動変容が重要だと思います。今回ご紹介したように、神戸市は全国に先駆けた先進的なリサイクルの仕組みづくりに挑戦しています。

企業の皆さまには、プラスチックの「リサイクル技術の研究・確立」だけでなく、「リサイクルしやすい製品づくり」や「素材の単一化」など、リサイクルを前提とした製品設計をお願いしたいと思います。製造から回収・リサイクルまで、循環のしくみが成り立つには、企業の工夫と協力が欠かせません。

市民の皆さまには、今回ご紹介した取組みをぜひ知っていただき、プラスチックの分別・回収にご協力いただきたいと思います。企業がリサイクルするプラスチックを集めるためには、市民の皆さまのご協力が不可欠です。ぜひ、お近くのエコノバに持って来ていただきますようお願いします。

神戸市としては、市民の皆さまにもっと身近に簡単にプラスチックを持って来ていただけるよう、エコノバを市内各所に拡大しています。プラスチックのリサイクルが“もっと身近に、もっと楽しく”なるように情報発信に努めるとともに、くらしの中の“あたりまえ”が少しずつ変わっていく未来を、市民や企業の皆さまと一緒に作っていきたいと思います。

編集後記

環境も、まちも、くらしも、すべてはつながっています。「まわり続けるリサイクル」は、単なる資源の再利用にとどまらず、人のつながりや地域の風景まで変えていく力を秘めています。エコノバのような場に足を運ぶことで、環境への気づきを得ながら気軽に持続可能な社会への貢献をすることができる。そんなポジティブな行動を重ねるうちに「顔見知り」ができ、「ありがとう」が交わされ、「また来よう」と思える——そんな関係性の中に、リサイクルの持続可能性が根づいていくのかもしれません。

関連情報リンク