プラ資源を、“分けて、持ち寄って”グッズが当たる! 地元クラブ応援きっかけに、楽しみながらエコ習慣へ

2025.10

観戦のワクワクに、もうひとつの楽しみを

神戸市民のエコアクションを推進するために、神戸市・楽天グループ・ヴィッセル神戸・INAC神戸レオネッサが協働で実施するスタンプラリーキャンペーン「デコ活アクション IN KOBE」が、9月12日から12月12日まで開催されています。

期間中、ノエビアスタジアム神戸(ノエスタ)でのごみの分別や紙・プラカップ回収などのエコアクションに参加したり、家庭で出るプラスチック資源(つめかえパック、豆腐容器、プチプチ®、歯ブラシ)をノエスタや近所の資源回収ステーション「エコノバ」に持ち込んだりして、スタンプを貯めるだけで、ヴィッセル神戸とINAC神戸レオネッサの過去シーズンのお宝オリジナルグッズや選手サイン入りユニフォームなどが当たるキャンペーンに応募できます。

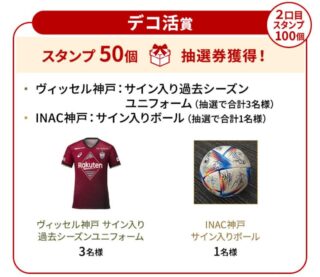

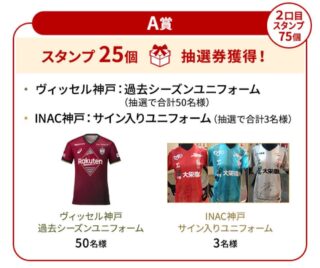

■スタンプゲットで当たる、お宝スポーツグッズの例

エコアクションを“日常の選択肢”にする「デコ活」

国内調査※1では、「脱炭素」という言葉を知っている人は9割を超える一方、「具体的に何をしたらいいか分からない」「自分一人がやっても変わらないのでは」と感じ、実際に行動に移している人はまだ3割程度に留まっています 。

この意識と行動のギャップを埋めるため、環境省が推進しているのが、国民運動「デコ活」です 。これは、二酸化炭素(CO2)を減らす(De)脱炭素(Decarbonization)と、エコ(Eco)を含む"デコ"に、活動・生活の"活"を組み合わせた言葉で、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る」ことを目指しています 。国や自治体、企業が連携し、ごみの分別や省エネといった、くらしの中で気軽にできるエコな活動を「デコ活アクション」として提案し、市民一人ひとりの環境配慮行動を後押しする取り組みです 。今回の「デコ活アクション IN KOBE」は、まさしくその一環。

「リサイクルを“特別なこと”ではなく“日常の選択肢”にすること」を目指し、スポーツ観戦をきっかけに、市民の資源循環への参加を促します 。観戦に訪れた人がスタジアムで手軽なエコアクションを体験し、それを日常の「エコノバ」活用へとつなげ、習慣化する流れを後押しすることが期待されています 。

※1出典: 博報堂 「第二回 生活者の脱炭素意識&アクション調査」 (2022 年 3 月調査結果)

資源循環の基盤となる「エコノバ」とは

今回の取り組みを支えるのが、神戸市が取り組みを進めている資源回収ステーション「エコノバ」です。2025年9月時点で市内に56カ所が設置され、小学校区ごとに1〜2カ所の開設を目標に拡充が進められています。

エコノバでは、つめかえパック、豆腐容器、プチプチ®、歯ブラシなどのプラスチック資源が回収対象になっています。市民は持ち込み先のエコノバの回収品目を確認の上、自宅で水洗いし乾かした資源を持ち込むだけで、指定ごみ袋も不要、無料で利用できます。回収された資源は、自動車部品やプラスチック日用品、再び同じ資材などへとリサイクルされます。

- スタジアム前の特設エコノバブースに回収品目のプラスチック資源を持ち込み(特設エコノバは以下の試合日:9月21・23・27日、10月13・17日、11月2・30日に臨時開設。回収はキックオフ3~4時間前から試合開始まで実施)

- 資源持ち込み後にQRコード読み込みでスタンプ3個取得

今回のプロジェクトが始まった背景について、楽天グループの担当者はこう語ります。

「楽天グループは『人と社会をエンパワーメントする』というミッションを掲げています。ヴィッセル神戸のホームタウンである神戸市と意見交換をする中で、市が推進している『エコノバ』の更なる認知度と利用率の向上という課題を伺いました。それならば、多くの市民が集まるスタジアムで、まずエコノバを知ってもらい、スタジアムでのエコ体験を一時で終わらせず、その行動を“日常”に落とし込んでもらう。その架け橋となる仕組みをつくれないかと考えたのが始まりです」。

今回の取り組みがきっかけとなり、ノエビアスタジアム神戸内に、新たな資源回収ステーション「エコノバ ノエスタ」が常設されました。

- ノエスタ内ビクトリーロード入口付近にある常設エコノバに資源持ち込みでスタンプ3個取得

- 未就園児向け親子広場「ときわえんノエスタ」内に新設された子供服のリユースコーナー(写真内左の棚)

スタンプキャンペーンで観戦とエコライフをつなぐ

このプロジェクトの核心は、市民の行動変容を促す仕組みにあります。

一つは、楽天のQRコードシステムを活用したデジタルスタンプラリーです。

▲実際のスタンプカード画面

スタジアムでのごみ分別や家庭からの資源持ち込みといったアクションが、スマートフォン上でスタンプラリーとして可視化されることで、参加者は気軽に楽しみながら資源循環に貢献できます。

景品の設定にも、環境や持続可能なしくみへの配慮がなされており、今回のキャンペーンでは一般的なポイント付与ではなく、チームが過去のシーズンで作成したユニフォームやTシャツなど「未活用グッズ」が景品として活用されることになりました。

「スポーツチームでは毎年グッズを作り変えるため、どうしても古いグッズが残ってしまいます。それを活用することで、新たな資源を使わずに持続可能なインセンティブを提供できると考えました。今回はヴィッセル神戸、INAC神戸レオネッサにご協力いただき、各チーム500点ずつ、合計1000点ものグッズを提供いただいています」(楽天担当者)

さらに、スタジアムに来られない市民向けに「楽天市場」や「楽天ラクマ」で対象のリユース品を購入することで応募できるキャンペーンも同時に実施。市外在住のファンも含む、より広い層へのエコアクション参加を促します。

CO2削減効果の見える化で、モチベーションアップ

環境に優しい行動を続けてもらうには、まずその影響を実感できることも必要です。ヴィッセル神戸と楽天は通常の試合運営でもごみの排出量や循環性を可視化しており、ノエビアスタジアム神戸では1試合あたり約2,500kgの可燃ごみと約140kgのペットボトルが排出されていることが明らかになっています。これをすべて適切に分別するだけで、サッカーボール約41,200個分のCO₂削減効果になると試算されています※2。

※2スタジアムにおけるごみの排出量は、楽天グループの2024年11月1日開催 明治安田J1リーグ第35節 ジュビロ磐田戦でのサーキュラリティ評価の結果から引用。CO2 の削減量1 ㎏がサッカーボール 約100 個分の体積に相当するとして計算。

- 場内外に設けられた「ECO STATION by Rakuten」でごみ分別で、スタンプ1個取得

- 飲食売店で提供される紙コップやプラカップの回収協力でもスタンプ1個取得!

楽天の担当者は「ただ数字を提示するだけではCO₂の削減度合いが伝わりにくい。サッカーボールの数に置き換えて提示することで、ファンが自分の行動の意味をイメージしやすくなると考えました」と話します 。デジタルスタンプカード上で自分のエコアクションがリアルタイムに記録される仕組みも、参加者の継続意欲を高めています 。

持ち寄った資源の「その先」を知る、つめかえパックリサイクル紹介も

取材当日は「デコ活アクション」のブースと並んで、関連企画として「つめかえパックリサイクルプロジェクト」の展示コーナーも設けられ、多くの来場者が足を止めていました。

このプロジェクトは、使用済みのつめかえパックを再びつめかえパックへと生まれ変わらせる「水平リサイクル」を目指すもの。神戸市をはじめ、メーカーや小売店、リサイクル事業者など、立場の異なる多様な主体が手を取り合い、市民とともに進めている点が大きな特徴です。

つめかえパックは、スーパーなどの店頭や、エコノバで回収されています。市民にとって「買い物のついでに出せる」「近所で気軽に出せる」といった、身近で参加できる資源循環のしくみとして広がっています。

スタジアムへの出展には、「普段エコノバや店頭回収を利用していない人にも、この活動を知ってもらいたい」という思いが込められています。担当者は「スタジアムという非日常の場でまず知っていただき、家に帰ってからもできるエコアクションにつなげてもらいたい」と語ります。

実際に説明を受けた来場者からは、「いつも使っているシャンプーなど日用品のつめかえパックがリサイクルできるなんて知らなかった」「これからは捨てずに回収拠点に持って行きたい」という声も。身近な使用済み商品が資源になることを実感できる場として、多くの人にとって新しい発見になったようでした。

- 試合日(9月21日、10月17日)には、スタジアム前に「つめかえパックリサイクル」展示ブースが登場。

- ブースでは来場者に「つめかえパックリサイクル」の認知度アンケート実施や、リサイクルの仕組みを説明。

スポーツを入り口に、資源を大切にするくらしへ

「エコノバ」の利用促進、スタンプカードによる動機づけ、行動効果の可視化、オンラインでの参加機会、そしてリユース品の活用へ。これらが組み合わさることで、市民一人ひとりが無理なく参加できる仕組みになっています。

市の担当者は「普段あまり環境問題に馴染みのない人にもエコノバを知ってもらうことが第一歩。スタジアムでの接点やエコアクションをきっかけに、地域のエコノバに足を運ぶ人が増えてほしい」と話します。

今回の取り組みはまだまだ続きます。スタンプラリーは12月12日まで、期間中の試合時や日常のエコノバ利用でもスタンプを貯めて素敵なスポーツグッズが当たるキャンペーンに応募できます。観戦時のエコアクションでだけでなく、近所のエコノバを利用するだけでも参加できるので、皆さんもぜひ気軽に体験してみてください。

編集後記

取材の合間に、記者もスタンプラリーに参加してみました。資源を持ち込み、QRコードを読み込むとスタンプが増えていきます。スマホ画面を見ながら、つい笑顔に。大人になっても、スタンプが貯まるのは単純にうれしいものですね。「あと何個で応募できるんだろう」と思うと、ちょっとしたゲーム感覚でワクワクしてきます。

今回の取材では、家からプチプチを持参しました。会場の回収ボックスに「なるべく潰して小さくして投入してください」と書かれていて、慌ててその場で思いっきりひねってブチブチッ。弾ける音が思いのほか響き、隣の人にチラッと見られて「これもエコなんです」と心の中でつぶやきました。小さな行動でも、ちょっとした思い出になりました。

関係者の皆さんが話していた「リサイクルを特別なことではなく、日常の選択肢に」という理念は、この体験に重なります。観戦のついでにやってみたエコアクションを、次は家でも「またやろう」と自然に思える。そんな“ついでの一歩”を、このしくみが後押ししてくれていると感じました。

関連情報リンク