神戸発!“つめかえパックリサイクル” 現場から学ぶ、資源循環の最前線

2025.09

プラスチックを“まわり続ける資源”に

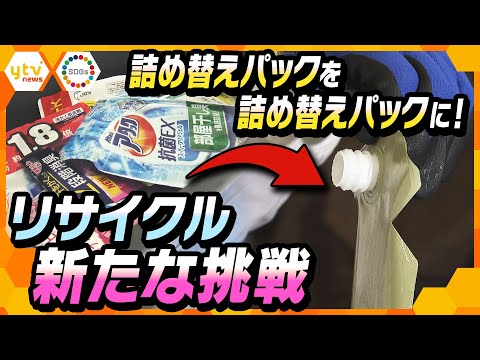

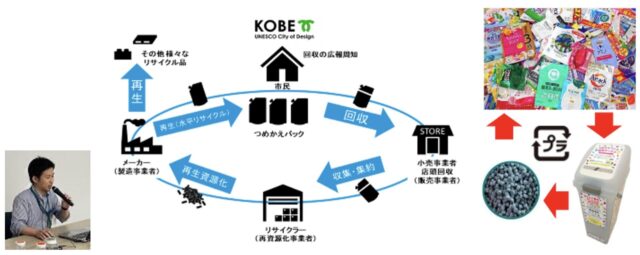

「まわり続けるリサイクル」というビジョンを掲げ、業界や立場の垣根を越えてメーカー、小売、リサイクラーなど17の企業・団体が連携するプロジェクト、それが「神戸プラスチックネクスト~みんなでつなげよう。つめかえパックリサイクル~」です。

2025年6月7日、この先進的な取り組みの最前線を関西学院大学の学生12名とGreen Innovator Academyの卒業生らが視察しました。サステナビリティ分野の環境教育プログラムを提供する一般社団法人Green innovation(Gi)と同大学が協働するこのPBL(課題解決型学習)特別演習では、脱炭素や資源循環など環境問題解決の実践現場から学ぶことを大事にしています。

今回はPBLのフィールドワーク先として神戸プラスチックネクストが選ばれ、現場視察と各担当者らとの対話を通じてリサイクルの複雑な「しくみ」と「しかけ」を多角的に理解し、「一市民としてどんな行動ができるか」を共に考えることを目的として開催されました。

本記事ではこの演習に同行して普段は見ることのできない資源循環の最前線を巡り、市民との「接点」を担う小売側の工夫、ごみと資源を分けるリサイクラーの現場、そして全てを支えるメーカーの「設計」思想などを学生たちの視点を通して私たちが未来のために何をすべきかのヒントを探ります。

1. 神戸市が挑む「まわり続けるリサイクル」─分別の“その先”を市民と共に

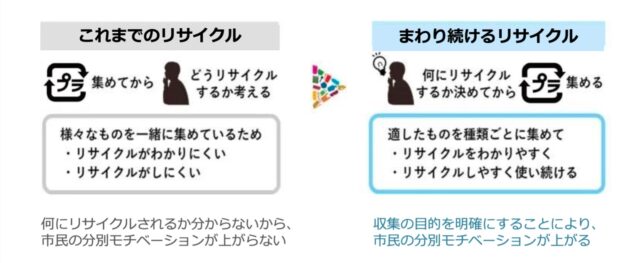

神戸市では、容器包装リサイクル法に基づいた全国的なリサイクル制度に則って、2011年度から容器包装プラスチックの分別収集を行っています。容器包装プラスチックのリサイクルでは、再びプラスチック製品にリサイクルされるものは42.1%(2023年度※1)。この再生材には、種類の異なるプラスチックが混じっており、添加剤が入っているものもあるため、再製品化される先は物流用の荷台(パレット)、車止めなど、リサイクル用途が限られています。こうした「せっかく分別しても、一部は資源にならないままかもしれない」という実態が、市民のモチベーションを削いでしまう一因にもなっています。

※1統計は全国で容器包装プラスチックリサイクル協会に委託分の割合

こうした課題意識から、神戸市はリサイクルの“その先”を市民が実感できる仕組みをつくるため、2021年度から「神戸プラスチックネクスト」プロジェクトを開始し、“まわり続けるリサイクル”を実践しています。市環境局の川上晋平さんは、「市民の皆さんがプラスチックをきちんと分別してくださっても、それがどのようにリサイクルされるのか、最終的にどう役立つのかが見えづらいと、モチベーションがなかなか続かないのではと考えています」と語りました。

▲官民連携で実現するリサイクルの全体像を説明する川上さん。多くの主体が関わり資源を循環させる仕組みを作っている。

その上で「“まわり続けるリサイクル”とは、『集めたものをどうリサイクルするか』という考え方から、『何にリサイクルするために、どのようなものを集めるか』へと発想を転換し、都市の中で資源として循環し続けるしくみを、神戸が先導してデザインしていくことです」と、市の取り組みを説明しました。

プロジェクトの具体的な柱は主に3つ。「つめかえパックリサイクル」と、“まわり続けるリサイクル”を実践する拠点「エコノバ(資源回収ステーション)」、そしてペットボトルの再びペットボトルにリサイクルする「ボトルtoボトルリサイクル」です。特に、つめかえパックリサイクルでは、実際に回収されたパックからごみ袋やシェアリング傘「アイカサ」などが試行的に作られており、市民が街中で成果を見て実感できるような工夫が凝らされています。

▲神戸市による“つめかえパック”リサイクル参加の呼びかけ

2. 店舗は暮らしの接点─市民と育む“気づき”の輪

こうした神戸市の取り組みを進める上で、市民と最も重要な「接点」になるのが、日々の暮らしに根ざした小売事業者です。市内では、ダイエーや光洋、ウエルシアなど数多くの小売店がつめかえパックの収集に協力しています。このうち、本プロジェクトを担う一社の生活協同組合コープこうべ担当者から店舗での資源回収や環境配慮の取り組みについて説明がありました。

同組合がこの役割を担う背景には、国の法律に先駆けて1995年からレジ袋の有料化を始めるなど、長年にわたって環境活動に取り組んできた歴史があります。「企業として一方的に進めるのではなく、“組合員さんと一緒にやっていく”のが私たちの基本姿勢です」と語るのは、同組合SDGs推進部の鬼澤康弘さん。その言葉通り、コープでの多くの取り組みは「ただ捨てるというのはもったいないのでは?」という組合員自身の問題意識から始まった、ボトムアップの運動が原点にあるといいます。

本プロジェクトでも、その哲学は一貫しています。鬼澤さんは「スーパーは生活に直結している場所。だからこそ、環境について伝え、“これって実は資源なんですよ”と気づいてもらうきっかけをつくる場になれるんです」と、日々の暮らしの中にある“接点”の重要性を強調します。

その言葉を裏付けるように、神戸市内にあるコープこうべの34店舗には、買い物ついでに資源を持ち込めるように、使用済みつめかえパックの回収ボックスが設置されています。受講生がこの日訪れたコープこうべシーア店では、視察している間にも、多くの利用者が次々と資源を持ち込んでいる様子が見られました。

もちろん、課題もあります。全店舗で回収が順調なわけではなく、店舗による回収量の差が大きいことが、今後の情報発信や啓発活動の重要性を示しています。しかし、「店舗でできることは限られる。だからこそ“できることから始める”を大切にしているんです」という鬼澤さんの言葉に、市民との地道な関係づくりこそが持続可能な循環の礎となる、という強い信念が感じられました。

受講生にとって「ごみの分別」や「環境への配慮」といった言葉が、現場の工夫や仕組みとどのようにつながっているのかを実際に目で見て体感できたことは、大きな学びとなりました。

▲つめかえパックリサイクルプロジェクトで回収されたつめかえパック

3. 異物を除き、再び資源に─リサイクルの品質を支える人の手

▲回収されたつめかえパックから異物除去や計量等を行う様子

市民の手によって分別・回収されたつめかえパックは、リサイクラーである大栄環境株式会社に集められます。受講生たちは、神戸市内の資源循環拠点である同社の「六甲リサイクルセンター」で、選別工程の担当者と技術部研究開発課の大橋紗奈さんから説明を受けました。ここでは、回収された“つめかえパック”から異物を排除し、再び資源として生まれ変われるものだけを正確に選び出して次の再生工程へと引き渡されます。

▲洗浄・破砕・乾燥したあとのつめかえパックとつめかえパック由来の再生ペレット

そして同センターは、神戸市の容器包装プラスチックの中間処理施設でもあります。ここはまさに、ごみと資源を分ける、資源循環の要の場であり、取材当日は容器包装プラスチックの選別工程を見学することができました。

▲神戸市の容器包装リサイクルの中間処理施設「六甲リサイクルセンター」には、神戸市民のおよそ半数70万人ほどから収集された容器包装プラスチック、1日あたり約16トンが処理されている

その現場で学生たちが目の当たりにしたのは、厳しい現実でした。学生たちは本来は容器包装プラスチックのみが集められているはずの専用袋の中に、家電製品やゲームコントローラー、発火の危険があるリチウムイオン電池などの異物が混入していることが少なくないということに驚いていました。

- 選別ラインから取り除かれた異物にはプラスチックが一部使われた製品や、ここでの資源化に関わらない様々な金属製品なども含まれている

- 収集され運ばれてくる袋の中には、プラマークがないプラスチック製品が混入していることも少なくない

さらに深刻なのが、見た目では判断が難しいプラスチックの混入です。市の回収でリサイクル可能なプラスチックは、“プラ”マークが記載されている「容器包装プラスチック」のみですが、ごみの袋の中には玩具や文房具などプラマークが付いてないプラスチック製品が紛れ込んでいることがあります。

では、どうやって資源から異物を取り除くのか。その答えは、驚くほどアナログな、人の目と手による「手選別」にありました。機械選別工程の合間にベルトコンベアを流れる無数の容器包装プラスチックから、熟練の作業員が瞬時に見極め、異物や汚れの確認されたものを一つひとつ、手で取り除いていきます。大栄環境では、こうした現場での知見を活かし、より効率的な分別ルールの検討や、素材を識別する技術開発などの実証も進められています。

▲回収された容器包装プラスチックはベルトコンベヤーで運ばれ、段階的に機械と人によって資源にするための選別が行われている

この光景は、学生たちに大きな気づきを与えました。普段何気なく行っている「捨てる」という行為の先に、このような地道で繊細な労働があること。そして、家でほんの少し捨てるプラスチックを洗うという一手間が、現場の負担を減らし、リサイクルの質を直接左右するという事実です。機械だけでは成り立たない資源循環のリアルに触れ、一人ひとりの行動の重みを知る、貴重な体験となりました。

4. すべては「設計」から始まる─“つくる責任”がつなぐ、高品質なリサイクル

そして、使用済み“つめかえパック”の高品質なリサイクルに向けた挑戦については、日用品メーカーを代表して花王 研究開発部門 研究戦略・企画部の田川直史さんから説明されました。

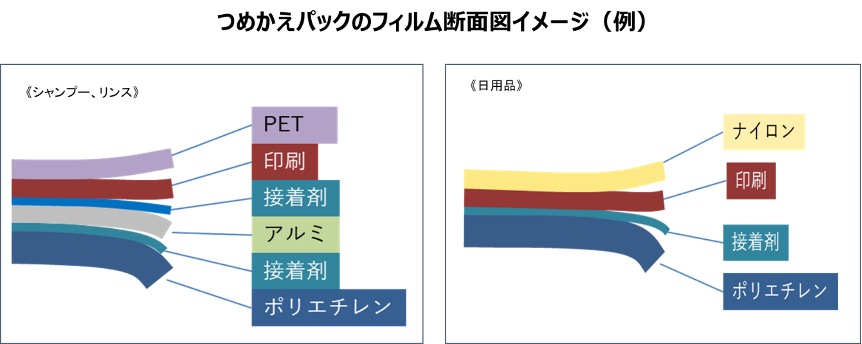

“つめかえパック”は本体ボトルに比べて使用しているプラスチック量が少なく、リデュース(できるだけ無駄なごみの量を減らすこと)に大きく貢献してきましたが、高品質なリサイクルを目指す上では課題がありました。それは、「素材の複雑さ」です。 同容器は、中身を光や酸素から守り、品質を長期間保つために、性質の異なる複数の素材(プラスチックフィルムや接着剤、印刷インキなど)が、薄い層となって貼り合わされています。この多層構造がゆえに、つめかえパックを再び均一なプラスチック原料に戻し、つめかえパックの材料として活用する「水平リサイクル」は、これまで技術的にとても難しいとされてきました。

“つめかえパック”は本体ボトルに比べて使用しているプラスチック量が少なく、リデュース(できるだけ無駄なごみの量を減らすこと)に大きく貢献してきましたが、高品質なリサイクルを目指す上では課題がありました。それは、「素材の複雑さ」です。 同容器は、中身を光や酸素から守り、品質を長期間保つために、性質の異なる複数の素材(プラスチックフィルムや接着剤、印刷インキなど)が、薄い層となって貼り合わされています。この多層構造がゆえに、つめかえパックを再び均一なプラスチック原料に戻し、つめかえパックの材料として活用する「水平リサイクル」は、これまで技術的にとても難しいとされてきました。

この難題に対し、花王が目指したのが、水平リサイクルを実現する上での異物となる成分の影響を制御する “つめかえパックの一括リサイクル技術 ”の開発、そして水平リサイクル製品化です。

▲つめかえパックリサイクル処理工程

花王は和歌山研究所に設けたパイロットプラントで技術開発を進め、2023年5月には、この再生材料を一部に使用したつめかえパック製品を、競合であるライオンと共同で数量限定発売しました。 そして、それらに関する知見は、本プロジェクトに参加する他の日用品メーカーにも共有し、この様な水平リサイクルの取組がさらに業界内に広がっていくように働きかけをしています。

また、「リサイクル工程の効率性を高め、高品質なリサイクルを推進していくためには、『リサイクルしやすい包装容器の設計』に対しても視点を持つことが今後重要になるだろう」と説明されました。

「つくる」だけでなく、「どう回収され、どう生まれ変わるか」までを設計する。このメーカーの視点が、リサイクル現場の負担を減らし、資源循環全体の質を高める上で今後不可欠になっていくという展望が、今回の取材を通して改めて示されました。

5. 地域に根づくリサイクル─資源回収ステーション「エコノバ」の可能性

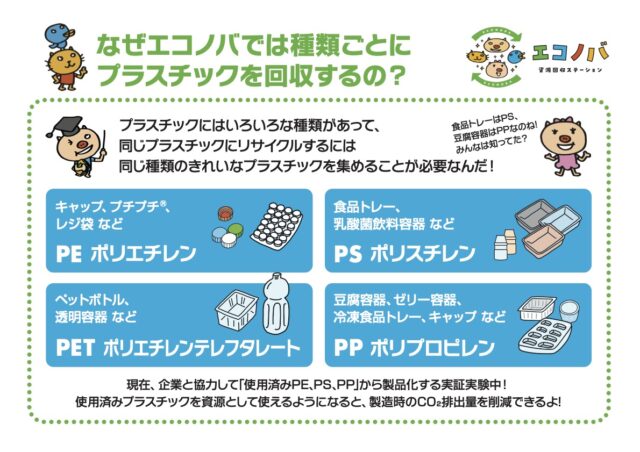

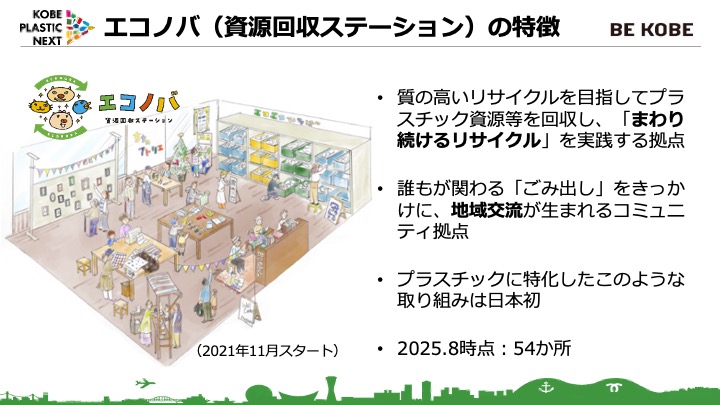

資源循環の輪には行政、小売、リサイクラー、メーカーなど様々な団体や企業が関わっています。しかし、この循環を実現するのに欠かせないのは、私たち市民の不要な物を「選ぶ」「捨てる」「譲る」という日常の行為です。この市民の日常的な協力行為をより質の高い資源循環へとつなげるために神戸市が進めているのが、地域に根ざした資源回収ステーション「エコノバ」の開設です。

エコノバは、家庭から出される使用済みプラスチックを、品目ごとに市民が自ら持ち込む資源回収拠点です。現在(2025年8月時点)、市内に54カ所展開されています。市民が徒歩で気軽に立ち寄れることを目標としており、将来的には200カ所以上の設置が目指されています。回収対象は「つめかえパック」「トレー」「ペットボトルキャップ」など多岐にわたり、それぞれの資源に対して丁寧な解説と分別のガイドラインが提示されています。

この取り組みがユニークなのは、単に回収を行う場所ではなく、二つの重要な機能を持っている点にあります。

一つは、「質の高いリサイクルを目指す実証の場」としての機能です。ここでは、専門的な知見を持つ企業と連携し、これまでリサイクルが難しかった品目の新たなリサイクルに挑戦しています。例えば、梱包材の「プチプチ®︎」や、メーカーと連携した「歯ブラシ」、「使い捨てカイロ」など専用の回収ボックスを設けてメーカーと連携したリサイクルルートの構築が進められています。

もう一つは、「新たな地域交流が生まれるコミュニティ拠点」としての機能です。エコノバには、交流スペースが設けられています。また、駄菓子コーナーやカフェコーナー、こどもが遊べるスペースが設けられているエコノバもあり、回収ボックスの隣が子どもたちの居場所や住民の談話の場になるなど、ごみ(資源)出しをきっかけに新たなコミュニケーションが生まれています。利用者からは「ごみ出しが楽しくなった」「外出する機会が増えた」といった声が寄せられており、今後もそうした拠点を増やす構想が進められています。

参考:エコノバ設置場所マップ

6. 学び、視点が変わる─未来を担う学生たちの気づき

今回のフィールドワークで受講生たちは、当日のプレゼンテーションや、各自の視察などを通じて、プラスチックリサイクルの実際を学びました。「ごみの分別」や「環境への配慮」といったSDGsに関わる行動が、誰の手で、どのような工夫で支えられているのかをリアルに知ることは、資源循環というテーマへの理解を深める大きなきっかけとなっているようでした。中でも印象的だったのは、普段は見ることのできない舞台裏における連携や、自分自身の行動の先にいる人々への気づきです。

「競合他社である企業の方々が、プラスチックのリサイクルという共通課題に対し、手を取り合って事業を進めている姿がとても印象的でした。ニュースだけでは見えない企業間連携の重要性を実感しました。」(文学部4年・渡邊 郁也さん)

「メーカーによってつめかえパックの素材や構造が異なり、統一することが難しい現状を知り、リサイクルしやすい社会を目指すには製品の設計段階からの協調が不可欠だと感じました。」(総合政策学部4年・村上 菜々子さん)

「これまでは母に言われてなんとなく分別していましたが、リサイクルの現場で異物を取り除く大変さを目の当たりにして、意識がガラッと変わりました。自分が出す一つひとつのごみが、見えない誰かの大きな負担になるかもしれない。その想像力と責任が何より大切だと痛感しました。」(総合政策学部4年・冨永 理央さん)

受講生たちは単なる学習者としてだけでなく、今後の社会を担う立場から、リサイクルに関する多様な視点や問いも投げかけました。そして、こうした意識変革は、「自分と社会との関わり方」を見つめ直すきっかけにもなったようでした。

「これまでは“リサイクル”を行政や一部の意識が高い人が行うこと、という印象でした。でも、自分がどんな商品を選び、どう捨てるかが大切だと気づかされました。」(総合政策学部3年・福島 千乃さん)

「日常的な行動こそが社会課題の解決に結びつくと実感できました。今回の学びを自分ごととして捉え、まずは自分の地域の回収制度を調べ、できることから実践していきたいです。(法学部4年・五島 大馳さん)

リサイクルを推進する製品を選び、日々の分別を丁寧に行う。それだけでも、確実に社会に貢献する一歩になります。「持続可能な社会のために何を選び、どう行動するか」は、くらしの中で誰もが日々問われていること─受講生たちはその問いに、見学や対話を通じて向き合い、自ら考え、確かめる時間を過ごしました。今回のフィールドワークは、資源循環の現場に直接触れることで、環境問題を自分ごととして捉える出発点となりました。

編集後記

「リサイクルは誰かがやってくれるもの」ではなく、「自分たちで再生していくもの」へ。

神戸市の資源循環の現場には、そんな変化の空気が確かに流れていました。

“リサイクル”という言葉は、あまりにも日常に溶け込んでいて、その意味を改めて考える機会は意外と少ないかもしれません。学生たちと現場をめぐるなかで感じたのは、「回収して終わり」ではなく、その先に続く再資源化や商品化まで、いくつもの工程がつながっていること。そこには行政や企業、市民といった多様な立場が関わり、それぞれに役割と工夫がある──。

一枚のつめかえパックの行方を追うと、こんなにも多くの人の手間と工夫が連なっていることに驚きました。このレポートが、日々の生活で「買い物」や「ごみ分別」「資源出し」といった小さな選択がまちの資源循環につながっていると気づくきっかけになれば幸いです。

関連情報リンク